熱中症対策:救命のため、罰則付き法的義務化に踏み切る!

Measures against heat stroke:

Decide to make it a legal obligation with penalties

for lifesaving

Decide to make it a legal obligation with penalties

for lifesaving

厚生労働省 労働安全衛生規則の改正省令を2025年4月15日に公布 6月1日施行

厚生労働省は、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則(安衛則)を一部改正し、事業者対して「作業場における熱中症対策の実施」を法的に罰則付きで義務付けた。これまで「努力義務」であった「熱中症対策」をより強力な「罰則付きの義務化」とする改正省令を2025年4月15日に公布。6月1日より施行とした。不履行の場合、6ヶ月以下の拘禁または50万円以下の罰金が科せられる。

The Ministry of Health, Labor and Welfare has revised the Labor Safety and Hygiene Regulations, making it mandatory for businesses to implement heatstroke prevention measures in workplaces, which the mandatory heatstroke prevention measures with penalties refers to the new regulation enforced on June 1, 2025, although until now it was no penalty but only obligation to make the best efforts. Failure to comply with these regulations can lead to penalties, including imprisonment for up to 6 months or a fine of up to 500,000 yen.

■ 異常気象(とくに熱波)の常態化と熱中症対策

The normalization of abnormal weather (especially heat waves) and measures to prevent heatstroke

異常気象が常態化する中、とくに熱波による熱中症など熱関連症状の発症が急増しており、国民の一般生活はおろか、労働現場においても深刻な問題となっている。

▼ 人為的な環境攪乱と異常気象(とくに熱波)の常態化

Human-induced (anthropogenic) environmental disturbance and the normalization of extreme weather, especially heatwaves

人間の利己的な傲慢さが故に、人間活動によって引き起こされる環境の破壊、すなわち森林伐採など都市開発やインフラ整備による過剰な開発、特定の生物種の過剰な乱獲、化学物質やゴミなどによる汚染、温室効果ガスの排出、外来種の侵入などによって個体数の減少や生態系のバランスが崩され、生物多様性の減少や環境破壊が引き起こされる事象を「人為的な環境攪乱」というが、その影響は、循環可能な自然界の攪乱とは異なり、一過性ではなく、継続的/残存的であり、しかも局所的なものからグローバルなものまで、無尽に拡大化している。

気象環境の異常化も、こうした人間の利己的な傲慢さが自然環境(生態系)に入り得ない人為環境(人間の社会系)を地球的規模にまで拡大化させ、その結果、生物系、自然系との相互作用を破壊し、地球的規模にまで生態系の破綻を拡大させ、地球的規模の環境問題を引き起こすなど、すなわち地球的規模の「人為的な環境攪乱」が大きな要因であるが、近年に多発する「異常気象」はさらに常態化し、地球的規模の「温暖化」どころか「熱帯化」の兆候すら露わになって来ており、人類の生存にまで影響を及ぼすことになっている。

すなわち、今や人間社会は「従来では異常」であった状態を「新しい平常」の状態(新常態:ニューノーマル)として認識せざるを得ない状況にまで追い込まれており、人間生活の新常態への適応はおろか、人類の生命に係わる症状の1つ「熱中症」を取り上げて見ても、その影響は甚大で、大きな社会問題となっている。

気象環境の異常化も、こうした人間の利己的な傲慢さが自然環境(生態系)に入り得ない人為環境(人間の社会系)を地球的規模にまで拡大化させ、その結果、生物系、自然系との相互作用を破壊し、地球的規模にまで生態系の破綻を拡大させ、地球的規模の環境問題を引き起こすなど、すなわち地球的規模の「人為的な環境攪乱」が大きな要因であるが、近年に多発する「異常気象」はさらに常態化し、地球的規模の「温暖化」どころか「熱帯化」の兆候すら露わになって来ており、人類の生存にまで影響を及ぼすことになっている。

すなわち、今や人間社会は「従来では異常」であった状態を「新しい平常」の状態(新常態:ニューノーマル)として認識せざるを得ない状況にまで追い込まれており、人間生活の新常態への適応はおろか、人類の生命に係わる症状の1つ「熱中症」を取り上げて見ても、その影響は甚大で、大きな社会問題となっている。

■ 日本における熱中症患者数の発生動向

Trends in the number of heat stroke patients in Japan

日本における熱中症患者数は、年々増加傾向にあり、総務省消防庁報告データによる救急搬送人数でみると、2010年(56119人)以降大きく増加し、とくに熱波が続いた2018年は95,137人、次いで2019年が66,869人、2020年が64,869人、2022年が71,029人、さらに2023年には91,467人と年々多くなっている。とくに、厳しい熱波が長期間にわたって続いた昨年2024年の熱中症件数は、救急搬送人数でみると、5月から9月の期間における全国累計は97,578 人となっている。これは、調査を開始した2008年以降で最多の搬送人数となっている。その内訳を月別に見ると、6月(7,275人)および7月(43,195人)が過去2番目、8月(32,806人)が過去3番目、9月が過去最多(11,503人)の搬送人数となっている。

■ 日本における熱中症による年間死亡者数の動向

Trends in the annual number of deaths due to heatstroke in Japan

厚労省が人口動態統計(確定数)で公表している1年間の熱中症の死者数の動向を見ると、1980年代までは2桁台が多かったが、1990年代に入って増加傾向となり、1994年以降は1995年が318人、2000年が207人、2005年が328人と3桁台で推移している。熱中症患者数の増加が顕著となった2010年に初めて1731人と1千人を超えたが、2013年の1077人以外はまたしばらく3桁台で推移した。しかし、2017年以降は2018年が1581人、2019年が1224人、2020年が1528人、2022年が1477人、2023年が1651人と毎年1千人超えの4桁台で推移してきたが、昨年2024年の6~9月の死者数(確定値)は、さらに2千人台に急増し、2033人と過去最多となっている。

▼ 全国の職場における熱中症による死傷者数(死亡者数)

The number of workers who died or suffered injuries (4+ days of work absence) due to heatstroke at their workplaces across the country

また、全国の職場における熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は、厚生労働省の報告では、2013年以降は2014年が423人(12人)、2015年が464人(29人)、2016年が462人(12人)、2017年が544人(14 人)、2018年が1,178人(28人)、2019年が829人(25人)、2020年が959人(22人)、2021年が561人(20人)、2022年が827人(30人)、2023年が1106人(31人)と推移してきたが、昨年2024年は厳しい猛暑日(気象庁の3千地点以上の観測地点で35度以上の猛暑日を記録)が長期間続いたため、統計を取り始めてからでは、過去最多の1,257人(前年比151人・約14%増)となり、死者数(確定値)は31人で、3年連続で30人以上となっている。これは、労働災害による死亡者数全体の約4%を占めていて、職場における熱中症対策の重要性が高まっている。

▼ 業種別に見た熱中症による死傷者数(死亡者数)

Number of occupational heatstroke injuries and fatalities by industry

また、2019年~2023年の熱中症による死傷者総数(死亡者総数)を業種別に見ると、建設業、次いで製造業で多く発生していることが分かる。

建設業886人(54人)>製造業846人(18人)>運送業583人(5人)>警備業428人(18人)>商業435人(11人)>清掃・屠畜業272人(6人)>農業95人(9人)>林業36人(0人)>その他701人(7人)の順で多く発生している。〔*( )内の数値は死亡者総数であり、死傷者総数の内数である。〕

建設業886人(54人)>製造業846人(18人)>運送業583人(5人)>警備業428人(18人)>商業435人(11人)>清掃・屠畜業272人(6人)>農業95人(9人)>林業36人(0人)>その他701人(7人)の順で多く発生している。〔*( )内の数値は死亡者総数であり、死傷者総数の内数である。〕

▼ 年齢別に見た熱中症による死傷者数(死亡者数)

Number of heatstroke casualties (deaths) by age

さらに、2019年~2023年の熱中症による死傷者総数(死亡者総数)を年齢別に見ると、全体の約5割が50歳以上となっていることが分かる。

19歳以下84人(1人)<20~24歳276人(4人)<25~29歳272人(4人)<30~34歳262人(6人)<35~39歳333人(6人)<40~44歳381人(17人)<45~49歳545人(20人)<50~54歳515人(17人)<55~59歳513人(17人)<60~64歳427人(12人)<65歳以上674人(24人)の年齢構成で発生している。〔*( )内の数値は死亡者総数であり、死傷者総数の内数である。〕

19歳以下84人(1人)<20~24歳276人(4人)<25~29歳272人(4人)<30~34歳262人(6人)<35~39歳333人(6人)<40~44歳381人(17人)<45~49歳545人(20人)<50~54歳515人(17人)<55~59歳513人(17人)<60~64歳427人(12人)<65歳以上674人(24人)の年齢構成で発生している。〔*( )内の数値は死亡者総数であり、死傷者総数の内数である。〕

■ 熱中症対策を罰則付き法的義務化とした背景

Background to making heatstroke prevention measures a legal obligation with penalties

上記の如く、2019年~2023年における業種別の熱中症による死傷者総数(死亡者総数)を見ても、建設業、次いで製造業で多く発生していることが分かるが、これらの業界では、労働安全衛生法において「リスクアセスメントの実施が義務化」され、その罰則として「安全配慮義務違反」が設定されてはいたが、近隣の作業現場を見ると全くの無法状態であり、事業者義務のリスクアセスメント実施義務違反や「安全配慮義務違反」はおろか、現場の責任者そして当然ながら作業者の刑事的義務違反(両罰規定)が横行していた。

とくに、一歩譲って、リスクアセスメント実施によって規則を周知、認知していたとしても、規則は無視され、形骸化され、全く実効性のない表面的/形式的な対応となっているのが現状であった。また、一部の事業者においては、その実施のみが目的となっており、本来の目的である「労働者の健康と安全を確保する」ことが実現されていないのが現状であった。

すなわち、リスクアセスメントの実施が義務化された後でも、罰則の無い「努力義務」であった以前と全く変わらず、作業現場を見る限り、事業者の無視/軽視が常態化し、リスクアセスメントの重要性に対する衛生教育(1.知識の理解、2.態度の変容、3.行動の変容)が欠落していた。また、事業者の「労働者に対する責任意識」が欠落していた。見方を変えれば、提示された施策が、理解不足が故に、事業者や労働者にとって深刻に捉えるに値せず、説得力の無い信用性、信頼性に欠けるものであったと言えるかも知れない。

これらの現象は、昨今、身近な所(作業現場)でも顕著に増大しており、作業労働者のみならず、一般近隣住民への悪影響は甚大である。下記のギャラリー・環境保健のページ中、「近隣環境の破損」の項、とくに建築工事関係、塗装工事関係、道路工事関係などにおける「悪質事例」を参照。

こうした現状をみると、事業者への(ましてや労働者への)知識の周知、教育訓練の強化だけでは実施の目的は達成できておらず、事業者の自覚、啓蒙など自律的管理を謳って安心している状態ではない。やはり、抜本的には、「強制力のある罰則」など、法的な責任負荷の強化が必要である。

労働環境における「熱中症」のリスクアセスメントにおいても然り、現状は上記と同様である。すなわち、熱中症においては、リスクアセスメントの実施義務が罰則の無い「努力義務」であるため、事業者の無視/軽視が常態化し、リスクアセスメントの重要性に対する衛生教育(1.知識の理解、2.態度の変容、3.行動の変容)が欠落していた。国内における現状把握はもちろん重要であるが、今や地球的規模の問題であり、国際的にも共通して、1)リスクに対する認識の共有や感度の向上、2)アセスメント実施の義務化とリスク低減のための法的措置の導入、など安全対策の法的な明確化が急務であると考えられる。

上述の如く、■「日本における熱中症患者数の発生動向」に示すように、日本における熱中症患者数は、年々増加傾向にあり、総務省消防庁報告データによる救急搬送人数でみると、2010年(56119人)以降大きく増加し、とくに熱波が続いた2018年は95,137人、次いで2019年が66,869人、2020年が64,869人、2022年が71,029人、さらに2023年には91,467人と年々多くなっている。とくに、厳しい熱波が長期間にわたって続いた昨年2024年の熱中症件数は、救急搬送人数でみると、5月から9月の期間における全国累計は97,578 人となっている。これは、調査を開始した2008年以降で最多の搬送人数である。

また、■「日本における熱中症による年間死亡者数の動向」に示すように、厚労省が人口動態統計(確定数)で公表している1年間の熱中症の死者数の動向を見ると、1980年代までは2桁台が多かったが、1990年代に入って増加傾向となり、1994年以降は1995年が318人、2000年が207人、2005年が328人と3桁台で推移している。熱中症患者数の増加が顕著となった2010年に初めて1731人と1千人を超えたが、2013年の1077人以外はまたしばらく3桁台で推移した。しかし、2017年以降は2018年が1581人、2019年が1224人、2020年が1528人、2022年が1477人、2023年が1651人と毎年1千人超えの4桁台で推移してきたが、昨年2024年の6~9月の死者数(確定値)は、さらに2千人台に急増し、2033人と過去最多となっている。

さらに、▼「全国の職場における熱中症による死傷者数(死亡者数)」に示すように、全国の職場における熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は、厚生労働省の報告では、2013年以降は2014年が423人(12人)、2015年が464人(29人)、2016年が462人(12人)、2017年が544人(14 人)、2018年が1,178人(28人)、2019年が829人(25人)、2020年が959人(22人)、2021年が561人(20人)、2022年が827人(30人)、2023年が1106人(31人)と推移してきたが、昨年2024年は厳しい猛暑日(気象庁の3千地点以上の観測地点で35度以上の猛暑日を記録)が長期間続いたため、統計を取り始めてからでは、過去最多の1,257人(前年比151人・約14%増)となり、死者数(確定値)は31人で、3年連続で30人以上となっている。これは、労働災害による死亡者数全体の約4%を占めていて、職場における熱中症対策の重要性が高まっている。

また、▼「業種別に見た熱中症による死傷者数(死亡者数)」に示すように、2019年~2023年の熱中症による死傷者総数(死亡者総数)を業種別に見ると、建設業、次いで製造業で多く発生していることが分かる。

建設業886人(54人)>製造業846人(18人)>運送業583人(5人)>警備業428人(18人)>商業435人(11人)>清掃・屠畜業272人(6人)>農業95人(9人)>林業36人(0人)>その他701人(7人)の順で多く発生している。〔*( )内の数値は死亡者総数であり、死傷者総数の内数である。〕

とくに、一歩譲って、リスクアセスメント実施によって規則を周知、認知していたとしても、規則は無視され、形骸化され、全く実効性のない表面的/形式的な対応となっているのが現状であった。また、一部の事業者においては、その実施のみが目的となっており、本来の目的である「労働者の健康と安全を確保する」ことが実現されていないのが現状であった。

すなわち、リスクアセスメントの実施が義務化された後でも、罰則の無い「努力義務」であった以前と全く変わらず、作業現場を見る限り、事業者の無視/軽視が常態化し、リスクアセスメントの重要性に対する衛生教育(1.知識の理解、2.態度の変容、3.行動の変容)が欠落していた。また、事業者の「労働者に対する責任意識」が欠落していた。見方を変えれば、提示された施策が、理解不足が故に、事業者や労働者にとって深刻に捉えるに値せず、説得力の無い信用性、信頼性に欠けるものであったと言えるかも知れない。

これらの現象は、昨今、身近な所(作業現場)でも顕著に増大しており、作業労働者のみならず、一般近隣住民への悪影響は甚大である。下記のギャラリー・環境保健のページ中、「近隣環境の破損」の項、とくに建築工事関係、塗装工事関係、道路工事関係などにおける「悪質事例」を参照。

こうした現状をみると、事業者への(ましてや労働者への)知識の周知、教育訓練の強化だけでは実施の目的は達成できておらず、事業者の自覚、啓蒙など自律的管理を謳って安心している状態ではない。やはり、抜本的には、「強制力のある罰則」など、法的な責任負荷の強化が必要である。

労働環境における「熱中症」のリスクアセスメントにおいても然り、現状は上記と同様である。すなわち、熱中症においては、リスクアセスメントの実施義務が罰則の無い「努力義務」であるため、事業者の無視/軽視が常態化し、リスクアセスメントの重要性に対する衛生教育(1.知識の理解、2.態度の変容、3.行動の変容)が欠落していた。国内における現状把握はもちろん重要であるが、今や地球的規模の問題であり、国際的にも共通して、1)リスクに対する認識の共有や感度の向上、2)アセスメント実施の義務化とリスク低減のための法的措置の導入、など安全対策の法的な明確化が急務であると考えられる。

上述の如く、■「日本における熱中症患者数の発生動向」に示すように、日本における熱中症患者数は、年々増加傾向にあり、総務省消防庁報告データによる救急搬送人数でみると、2010年(56119人)以降大きく増加し、とくに熱波が続いた2018年は95,137人、次いで2019年が66,869人、2020年が64,869人、2022年が71,029人、さらに2023年には91,467人と年々多くなっている。とくに、厳しい熱波が長期間にわたって続いた昨年2024年の熱中症件数は、救急搬送人数でみると、5月から9月の期間における全国累計は97,578 人となっている。これは、調査を開始した2008年以降で最多の搬送人数である。

また、■「日本における熱中症による年間死亡者数の動向」に示すように、厚労省が人口動態統計(確定数)で公表している1年間の熱中症の死者数の動向を見ると、1980年代までは2桁台が多かったが、1990年代に入って増加傾向となり、1994年以降は1995年が318人、2000年が207人、2005年が328人と3桁台で推移している。熱中症患者数の増加が顕著となった2010年に初めて1731人と1千人を超えたが、2013年の1077人以外はまたしばらく3桁台で推移した。しかし、2017年以降は2018年が1581人、2019年が1224人、2020年が1528人、2022年が1477人、2023年が1651人と毎年1千人超えの4桁台で推移してきたが、昨年2024年の6~9月の死者数(確定値)は、さらに2千人台に急増し、2033人と過去最多となっている。

さらに、▼「全国の職場における熱中症による死傷者数(死亡者数)」に示すように、全国の職場における熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は、厚生労働省の報告では、2013年以降は2014年が423人(12人)、2015年が464人(29人)、2016年が462人(12人)、2017年が544人(14 人)、2018年が1,178人(28人)、2019年が829人(25人)、2020年が959人(22人)、2021年が561人(20人)、2022年が827人(30人)、2023年が1106人(31人)と推移してきたが、昨年2024年は厳しい猛暑日(気象庁の3千地点以上の観測地点で35度以上の猛暑日を記録)が長期間続いたため、統計を取り始めてからでは、過去最多の1,257人(前年比151人・約14%増)となり、死者数(確定値)は31人で、3年連続で30人以上となっている。これは、労働災害による死亡者数全体の約4%を占めていて、職場における熱中症対策の重要性が高まっている。

また、▼「業種別に見た熱中症による死傷者数(死亡者数)」に示すように、2019年~2023年の熱中症による死傷者総数(死亡者総数)を業種別に見ると、建設業、次いで製造業で多く発生していることが分かる。

建設業886人(54人)>製造業846人(18人)>運送業583人(5人)>警備業428人(18人)>商業435人(11人)>清掃・屠畜業272人(6人)>農業95人(9人)>林業36人(0人)>その他701人(7人)の順で多く発生している。〔*( )内の数値は死亡者総数であり、死傷者総数の内数である。〕

■ 熱中症対策:救命のため、罰則付き法的義務化に踏み切る!

Measures against heat stroke:Decide to make it a legal obligation with penalties for lifesaving!

こうした背景を鑑み、厚生労働省は、2025年3月12日に開いた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会で、熱中症対策を企業に求める省令の改正要綱を了承した。すなわち、要綱では、1)気温や湿度などから算出する「暑さ指数」(WBGT)が28度以上、または気温31度以上の環境で連続1時間以上か1日4時間以上の作業をするケースについて、義務化の対象とすること*。2)具体的には、熱中症の恐れがある労働者を早期発見し、社内で報告するための体制を整備するほか、重症化を防ぐための応急処置や医療機関への搬送などの手順を事前に作成するよう求めること。また、3)こうした点を関係する労働者に周知することも義務化すること。4)対策を怠った場合、法人や代表者らに科される罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金とすること。などを了承した。

そして、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則(安衛則)を一部改正し、これまで「努力義務」であった「熱中症対策」をより強力な「罰則付きの義務化」とする改正省令を2025年4月15日に公布。6月1日より施行とした。

これにより、労働者を熱中症から守るため、暑い環境での連続作業が見込まれる場合には、「適切な対策」を取るべく、企業に対して罰則付きで義務づける(責任化する)ことが可能となった。すなわち、企業には、後述する「暑さ指数の管理」や「熱中症予防教育」、「作業環境の改善」といった積極的な対策が求められ、また事業者への罰則は「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」となる。

そして、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則(安衛則)を一部改正し、これまで「努力義務」であった「熱中症対策」をより強力な「罰則付きの義務化」とする改正省令を2025年4月15日に公布。6月1日より施行とした。

これにより、労働者を熱中症から守るため、暑い環境での連続作業が見込まれる場合には、「適切な対策」を取るべく、企業に対して罰則付きで義務づける(責任化する)ことが可能となった。すなわち、企業には、後述する「暑さ指数の管理」や「熱中症予防教育」、「作業環境の改善」といった積極的な対策が求められ、また事業者への罰則は「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」となる。

▼ 罰則規定 Penalty provisions

厚生労働省は、労働安全衛生規則を改正(令和7年6月1日から施行)し、事業者に対して「作業場における熱中症対策の措置ならびに実施」を法的に罰則付きで義務付けた。

法的な「義務化」は、罰則が科せられるが、本対策を怠った場合は罰則として「6ヶ月以下の懲役(6/1施行の改正刑法で、刑務作業義務付けの従来の懲役が禁錮刑と一本化され、「拘禁刑」となる)または50万円以下の罰金」が科せられる。

付記: 「対策を怠ると罰則が科されるだけでなく、「努力義務」の場合以上に、コンプライアンスを軽視する企業であると社会から認識され(社会的信用を失い)、今後の採用活動にも影響が出る。とくに、人手不足が深刻化する建設業においては、採用活動への悪影響は絶対に避けられない。

*また、対象となる作業で熱中症が疑われる労働者が発生した場合には、WBGT値や作業時間などにかかわらず、実施手順を踏まえた適切な対処を行う必要がある。

付記: 「対策を怠ると罰則が科されるだけでなく、「努力義務」の場合以上に、コンプライアンスを軽視する企業であると社会から認識され(社会的信用を失い)、今後の採用活動にも影響が出る。とくに、人手不足が深刻化する建設業においては、採用活動への悪影響は絶対に避けられない。

*また、対象となる作業で熱中症が疑われる労働者が発生した場合には、WBGT値や作業時間などにかかわらず、実施手順を踏まえた適切な対処を行う必要がある。

The mandatory heatstroke prevention measures with penalties, refers to the new regulation enforced on June 1, 2025.

Failure to comply with these regulations can lead to penalties, including imprisonment for up to 6 months or a fine of up to 500,000 yen.

Failure to comply with these regulations can lead to penalties, including imprisonment for up to 6 months or a fine of up to 500,000 yen.

▼ 熱中症対策の罰則付き法的義務化および事業者に対する「作業場における熱中症対策の措置ならびに実施」の罰則付き法的義務化で、救命強化!(改正省令を2025年4月15日に公布。6月1日より施行)

Lifesaving reinforcement by making heatstroke prevention measures legally mandatory, with penalties, and making it mandatory for businesses to implement heatstroke prevention measures in workplaces.

今回の労働安全衛生規則改正では、事業者の熱中症対策について以下の2点が明記された。すなわち、以下の措置が事業者に義務付けられた。

① 熱中症患者の報告体制の整備・周知

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う時は、熱中症を生じた疑いがある作業従事者を発見した者に、その旨の報告をさせる体制を整備しなければならない(改正規則612条の2第1項)。

また、事業者が整備した熱中症患者の報告体制は、作業従事者に対して周知させることが必要である。

特に、1人や少人数で作業をする場合は、報告の手順や連絡体制などを具体的に伝えるべきである。

② 熱中症の悪化防止措置の準備・周知

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う時は、あらかじめ作業現場ごとに、以下の措置の内容および実施手順を定めなければならない(改正規則612条の2第2項)。

◉「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは

労働安全衛生規則

(熱中症を生ずるおそれのある作業)

第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行う時は、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合、または当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合に、その旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。

2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業など熱中症を生ずるおそれのある作業を行う時は、あらかじめ、作業現場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

「熱中症を生ずるおそれのある作業」は、「WBGT(暑さ指数) 28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間超の実施が見込まれる作業」であることが通達で示される。すなわち、対象となる作業は、上記条件で実施が見込まれる作業とする。

また、上記に該当しない作業についても、作業強度や着衣の状況によりWBGT基準値を超える場合は熱中症のリスクが高まるため、同様の措置が通達等で推奨される。

◉ WBGT基準値とは

「熱中症を生ずるおそれのある作業」の基準となる「WBGT基準値」とは、身体作業の強度などに応じて暑熱を許容できるラインを示した値である。 WBGT値(暑さ指数)がWBGT基準値以下であれば、熱中症を発症する危険はほとんどないと判断される。反対に、WBGT値がWBGT基準値を超えてくると、熱中症のリスクが次第に高まると判断される。

WBGT値の計算方法

<日射がない場合> WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度

<日射がある場合> WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×気温(乾球温度)

自然湿球温度:強制通風することなく、輻射(放射)熱を防ぐための球部の囲いをしない環境に置かれた濡れガーゼで覆った温度計が示す値

黒球温度:次の特性を持つ中空黒球の中心に位置する温度計が示す値

・直径が150mmであること

・平均放射率が0.95(つや消し黒色球)であること

・厚さができるだけ薄いこと

気温(乾球温度):周囲の通風を妨げない状態で、輻射(放射)熱による影響を受けないように球部を囲って測定された乾球温度計が示す値

身体作業強度が低ければWBGT基準値は高くなり、反対に身体作業強度が高ければWBGT基準値は低くなる。すなわち、大きな負担がかかる作業をしている時は、暑さを許容しにくくなるということを表示している。

事業者が定めるべき熱中症の悪化防止措置

・当該作業からの離脱

・身体の冷却

・必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること

・その他、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置(事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等)

また、事業者が定めた熱中症の悪化防止措置の内容および実施手順は、作業従事者に対して周知させることが必要である。

① 熱中症患者の報告体制の整備・周知

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う時は、熱中症を生じた疑いがある作業従事者を発見した者に、その旨の報告をさせる体制を整備しなければならない(改正規則612条の2第1項)。

また、事業者が整備した熱中症患者の報告体制は、作業従事者に対して周知させることが必要である。

特に、1人や少人数で作業をする場合は、報告の手順や連絡体制などを具体的に伝えるべきである。

② 熱中症の悪化防止措置の準備・周知

事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業など「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う時は、あらかじめ作業現場ごとに、以下の措置の内容および実施手順を定めなければならない(改正規則612条の2第2項)。

◉「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは

労働安全衛生規則

(熱中症を生ずるおそれのある作業)

第612条の2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業等熱中症を生ずるおそれのある作業を行う時は、あらかじめ、当該作業に従事する者が熱中症の自覚症状を有する場合、または当該作業に従事する者に熱中症が生じた疑いがあることを当該作業に従事する他の者が発見した場合に、その旨の報告をさせる体制を整備し、当該作業に従事する者に対し、当該体制を周知させなければならない。

2 事業者は、暑熱な場所において連続して行われる作業など熱中症を生ずるおそれのある作業を行う時は、あらかじめ、作業現場ごとに、当該作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせることその他熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容及びその実施に関する手順を定め、当該作業に従事する者に対し、当該措置の内容及びその実施に関する手順を周知させなければならない。

「熱中症を生ずるおそれのある作業」は、「WBGT(暑さ指数) 28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間超の実施が見込まれる作業」であることが通達で示される。すなわち、対象となる作業は、上記条件で実施が見込まれる作業とする。

また、上記に該当しない作業についても、作業強度や着衣の状況によりWBGT基準値を超える場合は熱中症のリスクが高まるため、同様の措置が通達等で推奨される。

◉ WBGT基準値とは

「熱中症を生ずるおそれのある作業」の基準となる「WBGT基準値」とは、身体作業の強度などに応じて暑熱を許容できるラインを示した値である。 WBGT値(暑さ指数)がWBGT基準値以下であれば、熱中症を発症する危険はほとんどないと判断される。反対に、WBGT値がWBGT基準値を超えてくると、熱中症のリスクが次第に高まると判断される。

WBGT値の計算方法

<日射がない場合> WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度

<日射がある場合> WBGT値=0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×気温(乾球温度)

自然湿球温度:強制通風することなく、輻射(放射)熱を防ぐための球部の囲いをしない環境に置かれた濡れガーゼで覆った温度計が示す値

黒球温度:次の特性を持つ中空黒球の中心に位置する温度計が示す値

・直径が150mmであること

・平均放射率が0.95(つや消し黒色球)であること

・厚さができるだけ薄いこと

気温(乾球温度):周囲の通風を妨げない状態で、輻射(放射)熱による影響を受けないように球部を囲って測定された乾球温度計が示す値

身体作業強度が低ければWBGT基準値は高くなり、反対に身体作業強度が高ければWBGT基準値は低くなる。すなわち、大きな負担がかかる作業をしている時は、暑さを許容しにくくなるということを表示している。

事業者が定めるべき熱中症の悪化防止措置

・当該作業からの離脱

・身体の冷却

・必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること

・その他、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置(事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等)

また、事業者が定めた熱中症の悪化防止措置の内容および実施手順は、作業従事者に対して周知させることが必要である。

▼ 事業者が講ずべき熱中症対策の具体例

厚生労働省が公表している「令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱」では、熱中対策の実施事項として以下の例などが挙げられている。

① 暑さ指数(WBGT)の把握・評価

対象となる作業は、WBGT(暑さ指数)28以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業とする。

② 作業環境の管理

③ 作業時間の短縮等

④ 暑熱順化への対応

⑤ 水分や塩分の摂取

⑥ 服装の調整

⑦ プレクーリング

⑧ 健康管理

⑨ 労働衛生教育

⑩ 異常時の措置

⑪ 熱中症予防管理者等の設置

① 暑さ指数(WBGT)の把握・評価

対象となる作業は、WBGT(暑さ指数)28以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業とする。

② 作業環境の管理

③ 作業時間の短縮等

④ 暑熱順化への対応

⑤ 水分や塩分の摂取

⑥ 服装の調整

⑦ プレクーリング

⑧ 健康管理

⑨ 労働衛生教育

⑩ 異常時の措置

⑪ 熱中症予防管理者等の設置

■ これまでの各分野における熱中症予防指針の例

Examples of heat stroke prevention guidelines in each field to date

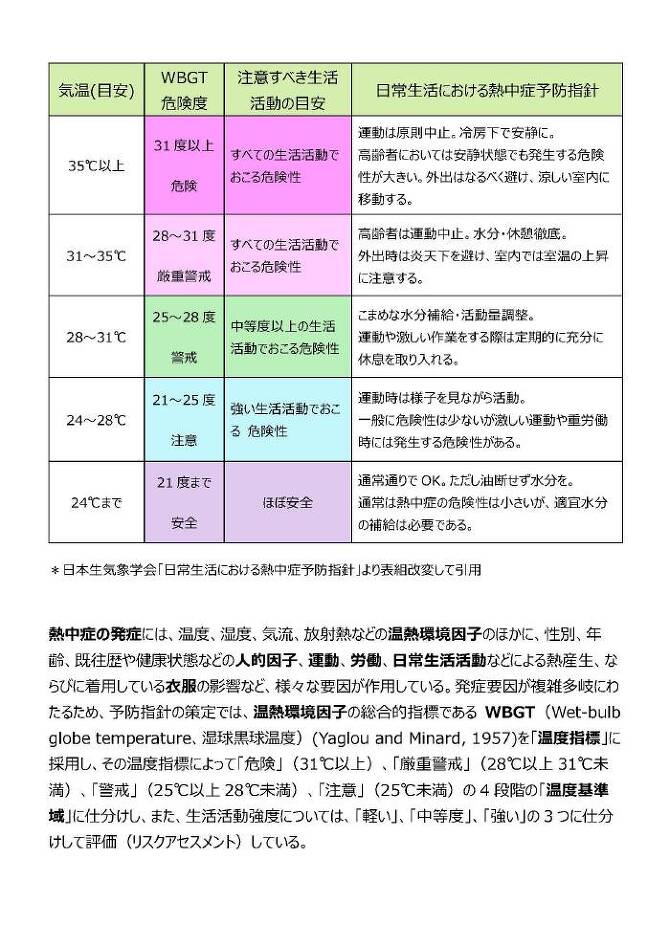

熱中症の発症には、温度、湿度、気流,放射熱などの温熱環境因子のほかに、性別、年齢、既往歴や健康状態などの人的因子、運動、労働,日常生活活動などによる熱産生,ならびに着用している衣服の影響など、様々な要因が作用している.このように、発症要因が複雑多岐にわたるため、予防指針を策定するにあたっては、人の活動における環境的要因と生理学的要因との間で、整合性のある総合的条件を見出すことが理想であるが、現時点では解決出来ておらず、温熱環境因子を指標にした評価(リスクアセスメント)に頼っているのが現状である。

すなわち、どの分野においても、温熱環境因子の指標である WBGT(Wet-bulb globe temperature,湿球黒球温度)(Yaglou and Minard, 1957)を「温度指標」として採用し、「温度基準域」を「危険」(31℃以上),「厳重警戒」(28℃以上31℃未満)、「警戒」(25℃以上28℃未満)、「注意」(25℃未満)の4段階に仕分けし、また生活活動強度においては、「軽い」、「中等度」、「強い」の3段階に仕分けして評価している。

WBGTは熱中症発症に関連する温熱環境因子(気温,湿度,気流,放射熱)を総合的に評価できる簡便な指標であるが、日射の有無によって算出方法が異なる。国際標準規格, 2017; 日本産業規格, 2021では、日射がある場合: WBGT= 0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度、日射がない場合: WBGT= 0.7×湿球温度+0.3×黒球温度とする。

実際の測定では,市販WBGT測定器を用いることが多く、その測定方法によって3種類に分けられる。

① WBGT本来の測定原理に則った自然湿球型WBGT測定器:乾球・自然湿球・黒球がそろっている。

② 電子式WBGT測定器: 自然湿球の代わりに湿度センサーを用いる。

③ 黒球を持たない簡易型WBGT測定器: 黒球を持たない簡易型の測定器であるが,日射のある環境(屋外等)での使用には適さない。

すなわち、どの分野においても、温熱環境因子の指標である WBGT(Wet-bulb globe temperature,湿球黒球温度)(Yaglou and Minard, 1957)を「温度指標」として採用し、「温度基準域」を「危険」(31℃以上),「厳重警戒」(28℃以上31℃未満)、「警戒」(25℃以上28℃未満)、「注意」(25℃未満)の4段階に仕分けし、また生活活動強度においては、「軽い」、「中等度」、「強い」の3段階に仕分けして評価している。

WBGTは熱中症発症に関連する温熱環境因子(気温,湿度,気流,放射熱)を総合的に評価できる簡便な指標であるが、日射の有無によって算出方法が異なる。国際標準規格, 2017; 日本産業規格, 2021では、日射がある場合: WBGT= 0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度、日射がない場合: WBGT= 0.7×湿球温度+0.3×黒球温度とする。

実際の測定では,市販WBGT測定器を用いることが多く、その測定方法によって3種類に分けられる。

① WBGT本来の測定原理に則った自然湿球型WBGT測定器:乾球・自然湿球・黒球がそろっている。

② 電子式WBGT測定器: 自然湿球の代わりに湿度センサーを用いる。

③ 黒球を持たない簡易型WBGT測定器: 黒球を持たない簡易型の測定器であるが,日射のある環境(屋外等)での使用には適さない。

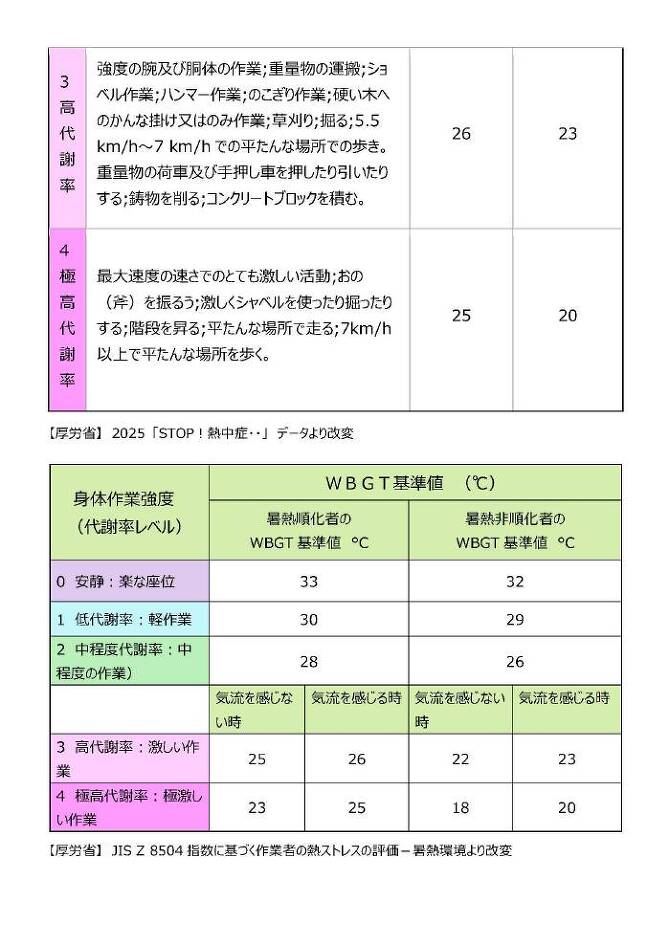

表1:身体作業強度等に応じたWBGT基準値

WBGT threshold values based on workload (physical activity level) for heatstroke prevention

表2.「日常生活における熱中症予防指針」

Guidelines for the prevention of heat illness in daily life

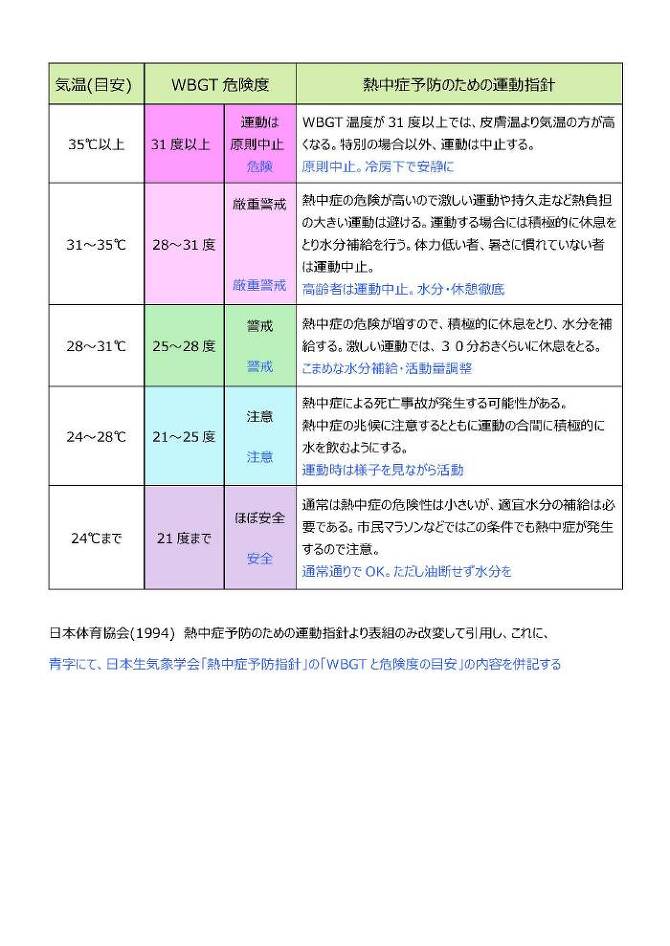

表3.熱中症予防のための運動指針(2学会の指針を併記)

Exercise guidelines for heatstroke prevention (Guidelines from two academic societies are listed together)