京極家の家紋とその歴史

The Kyogoku clan’s crest and Its history

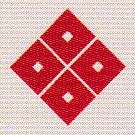

わが家系の家紋は宇多源氏(源・佐々木氏)嫡流の「隅立四ツ目結」であるが・・

My family crest is Crest of direct lineage from the Uda Genji (Minamoto clan, a descendant of Emperor Uda) through the Sasaki clan, which is represented as a four-pointed star

with a dot in the center

with a dot in the center

先祖伝来の家系図の如く、わが家系の家紋は宇多源氏・嫡流の紋「隅立四ツ目結」である。

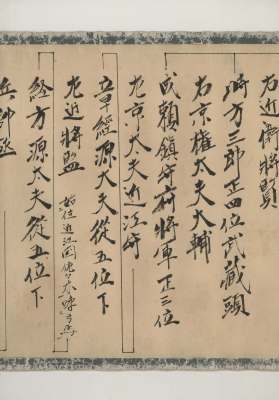

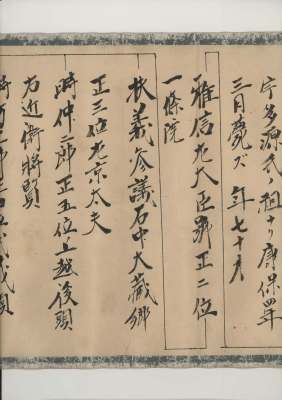

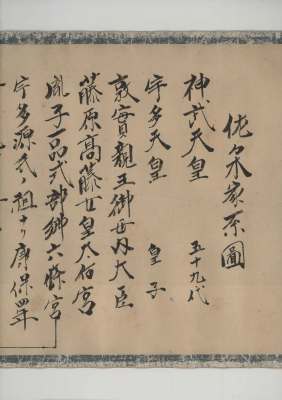

■ 宇多天皇の孫・雅信王:臣籍降下により姓を「源」と称す

宇多天皇からの分家「宇多源氏」は、宇多天皇の皇子・敦實親王(一品・式部卿、六条宮、母は藤原高藤の娘である贈・皇太后・藤原胤子、醍醐天皇の同母弟)を祖とし、その子・雅信王(すなわち、宇多天皇の孫)が臣籍降下して源朝臣の姓を賜わり、源雅信(正二位、一條院、藤原道長の正室である源倫子の父、贈・正一位)と称したことに始まる。源雅信は、左大臣として当時の最高官位につき、権勢を極めた。(雅信の娘が、源氏物語において、光源氏の正妻である「葵の上」のモデルといわれている) 父の敦実親王は琵琶の名手、雅信自身は音楽堪能で「源家根本朗詠七首」などを定め、後世に朗詠の祖とされる。

雅信の後裔は、公家華族としては、庭田家(羽林家)・綾小路家(羽林家)・五辻家(半家)・大原家(羽林家)・慈光寺家(半家)などが繁栄し、武家としては、源雅信の四男・源扶義の子孫が佐々木氏として近江国を本貫として繁栄した。

すなわち、「佐々木氏」は、雅信の子・源扶義(参議、大蔵卿、正三位、公卿、一条天皇の九卿の一人)が、近江国蒲生郡佐々木庄を賜り、 佐々木の庄の領主となったことから、その子である源扶義の長男・源成頼(宇多天皇玄孫、鎮守府将軍、正三位、左京太夫近江守)が近江守となり、成頼の嫡男・源章経(佐々木義経)(源太夫、従五位下、左近将監、佐々木氏の祖、弓馬を嗜む)が近江国佐々木庄に下向し、佐々木姓を名乗り、住み始めたことに始まるとされる。

雅信の後裔は、公家華族としては、庭田家(羽林家)・綾小路家(羽林家)・五辻家(半家)・大原家(羽林家)・慈光寺家(半家)などが繁栄し、武家としては、源雅信の四男・源扶義の子孫が佐々木氏として近江国を本貫として繁栄した。

すなわち、「佐々木氏」は、雅信の子・源扶義(参議、大蔵卿、正三位、公卿、一条天皇の九卿の一人)が、近江国蒲生郡佐々木庄を賜り、 佐々木の庄の領主となったことから、その子である源扶義の長男・源成頼(宇多天皇玄孫、鎮守府将軍、正三位、左京太夫近江守)が近江守となり、成頼の嫡男・源章経(佐々木義経)(源太夫、従五位下、左近将監、佐々木氏の祖、弓馬を嗜む)が近江国佐々木庄に下向し、佐々木姓を名乗り、住み始めたことに始まるとされる。

■ 京極家の家紋とその歴史

▼ 江戸時代以降、宗家となった京極家系の家紋が「平四ツ目結」となっている理由を考察する。

(京極家の家宰・高忠が総指揮官として活躍した応仁の乱の項を参照)

先祖伝来の家系図の如く、わが家系の家紋は宇多源氏・嫡流の紋「隅立四ツ目結」である。戦国時代末期までは佐々木源氏の嫡流である六角氏が「隅立四つ目結」紋を用い、分家(庶子家)の京極家は 「平四つ目結」を用いて嫡庶の区別は厳格になされていたとする説もあるが、以下の項の記述のように、室町時代中期にはわが家系の7代目・京極高数が将軍足利義教に任命され京極氏の当主となっており、嘉吉の乱で高数が戦死した後は、嫡男の8代目・京極高忠が、京極宗家の家督を父の兄(叔父)・高光の血筋(嫡流)に戻し、すなわち、高光の嫡男・持高は子孫を残さず早世したため、その弟である持清に戻し、自分は、室町幕府の要人となり、侍所所司代(京都所司代)として京都の治安維持に力を発揮し、応仁の乱で荒廃した京都を建て直し、最後まで父同様に室町幕府を擁護している。

応仁の乱末期のころに成立したという『見聞諸家紋』を見ると、わが家系の8代目・京極高忠に京極宗家の家督を譲られ、六角家に代わり近江守護となった佐々木大膳大夫入道生観すなわち京極家当主の持清が、わが家系の家紋と同じ宇多源氏・嫡流の紋「隅立四ツ目結」(すなわち佐々木氏惣領の紋)を用いていたことが収録されており、佐々木宗家(六角家)だけが「隅立四ツ目結」を用いたとするこの説はおかしくなる。

京極家や六角家の家名は都におけるそれぞれの屋敷地名から起こった名称であり、本姓は宇多源氏であり、佐々木氏を源流とするものである。したがって、戦国時代末期まではあくまでも佐々木京極家、佐々木六角家であり、両家は佐々木氏として同じ嫡流の宇多源氏の家紋「隅立四ツ目結」を用いていたものと考えるべきであろう。

しかし、江戸時代以降、宗家となった京極家系の家紋が「平四ツ目結」となっている。これは、おそらく、佐々木氏の嫡流(宗家)である六角氏が戦国時代末期に織田信長侵攻により没落し、江戸時代には最も嫡流に近い家格の京極家が佐々木氏の嫡流(宗家)扱いを受けるようになったという背景に加えて、応仁の乱の折に併発した「京極騒乱」において、最終的には、卑劣な手段(和睦偽装の茶会で京極宗家嫡流を暗殺)で家督相続した京極家系が、もともとは庶子(妾の子)・高清の庶子家系(分家)であったため、しかも先祖からの家系・家紋、すなわち流派を御旗のもとに騒乱を戦い続けた手前、家紋を簡単に変えることも出来ず、そのまま庶流の「平四ツ目結」を使ったか、あるいは使わざるを得なかったためと考えるのが妥当である。また、穿った見方をすれば、35年間も続いた京極氏における家督争い(内訌)がもたらした家督の相続であり、その家督も和睦を装った偽装茶会での「暗殺」という卑劣な手段で奪い取ったという経緯(いきさつ)もあり、宗家の家紋をあからさまに掲げるにはいささかの後ろめたさ、気まずさ、烏滸がましさや引け目を感じたのかもしれない。

そして、江戸初期に改めて認められたわが家系図の如く、江戸時代に庶子家とはなったが、江戸時代の宗家が「平四ツ目結」を継承することで、旧来嫡流の京極家系は宗家に憚ることなく、従来どおり嫡流の家紋である「隅立四ツ目結」を継承して来たものと思われる。

そして、さらに嫡流から遠い存在(支流)は、「七ツ割、十一割、十三割、丸や市松などの繋ぎ四つ目結」など変形「四ツ目結」を用いるという風に、京極氏を中心とした家格付けで家紋の区別がなされたものと思われる。

しかるに、先日訪問した佐々木源氏の氏神である沙沙貴神社の神紋が「七ツ割平四ツ目結」となっていることは非常に疑問であるが、これは、経方の代に佐々木氏の被官となった行家以後の沙沙貴神社神主系(子孫は真野と称し、神職を世襲)が支流である自らの家紋を作為的に神紋として用いたためか、あるいは本神社が江戸時代の天保14年(1843年)に京極諸家の1つで江戸時代に宗家から分かれた庶子家(分家)の丸亀藩主京極家によって再建されたときに、当該分家の家紋(?)に替えられたものと考えるべきであろう。 (荒川泰昭 記)

応仁の乱末期のころに成立したという『見聞諸家紋』を見ると、わが家系の8代目・京極高忠に京極宗家の家督を譲られ、六角家に代わり近江守護となった佐々木大膳大夫入道生観すなわち京極家当主の持清が、わが家系の家紋と同じ宇多源氏・嫡流の紋「隅立四ツ目結」(すなわち佐々木氏惣領の紋)を用いていたことが収録されており、佐々木宗家(六角家)だけが「隅立四ツ目結」を用いたとするこの説はおかしくなる。

京極家や六角家の家名は都におけるそれぞれの屋敷地名から起こった名称であり、本姓は宇多源氏であり、佐々木氏を源流とするものである。したがって、戦国時代末期まではあくまでも佐々木京極家、佐々木六角家であり、両家は佐々木氏として同じ嫡流の宇多源氏の家紋「隅立四ツ目結」を用いていたものと考えるべきであろう。

しかし、江戸時代以降、宗家となった京極家系の家紋が「平四ツ目結」となっている。これは、おそらく、佐々木氏の嫡流(宗家)である六角氏が戦国時代末期に織田信長侵攻により没落し、江戸時代には最も嫡流に近い家格の京極家が佐々木氏の嫡流(宗家)扱いを受けるようになったという背景に加えて、応仁の乱の折に併発した「京極騒乱」において、最終的には、卑劣な手段(和睦偽装の茶会で京極宗家嫡流を暗殺)で家督相続した京極家系が、もともとは庶子(妾の子)・高清の庶子家系(分家)であったため、しかも先祖からの家系・家紋、すなわち流派を御旗のもとに騒乱を戦い続けた手前、家紋を簡単に変えることも出来ず、そのまま庶流の「平四ツ目結」を使ったか、あるいは使わざるを得なかったためと考えるのが妥当である。また、穿った見方をすれば、35年間も続いた京極氏における家督争い(内訌)がもたらした家督の相続であり、その家督も和睦を装った偽装茶会での「暗殺」という卑劣な手段で奪い取ったという経緯(いきさつ)もあり、宗家の家紋をあからさまに掲げるにはいささかの後ろめたさ、気まずさ、烏滸がましさや引け目を感じたのかもしれない。

そして、江戸初期に改めて認められたわが家系図の如く、江戸時代に庶子家とはなったが、江戸時代の宗家が「平四ツ目結」を継承することで、旧来嫡流の京極家系は宗家に憚ることなく、従来どおり嫡流の家紋である「隅立四ツ目結」を継承して来たものと思われる。

そして、さらに嫡流から遠い存在(支流)は、「七ツ割、十一割、十三割、丸や市松などの繋ぎ四つ目結」など変形「四ツ目結」を用いるという風に、京極氏を中心とした家格付けで家紋の区別がなされたものと思われる。

しかるに、先日訪問した佐々木源氏の氏神である沙沙貴神社の神紋が「七ツ割平四ツ目結」となっていることは非常に疑問であるが、これは、経方の代に佐々木氏の被官となった行家以後の沙沙貴神社神主系(子孫は真野と称し、神職を世襲)が支流である自らの家紋を作為的に神紋として用いたためか、あるいは本神社が江戸時代の天保14年(1843年)に京極諸家の1つで江戸時代に宗家から分かれた庶子家(分家)の丸亀藩主京極家によって再建されたときに、当該分家の家紋(?)に替えられたものと考えるべきであろう。 (荒川泰昭 記)

▼ 宇多源氏流家紋

隅立四ツ目結

(宇多源氏・嫡流)

(宇多源氏・嫡流)

平四ツ目結

(庶流)

(庶流)

七ツ割平四ツ目結

(庶流)

(庶流)

七ツ割隅立四ツ目結

(庶流)

(庶流)

十一割隅立四ツ目結

(庶流)

(庶流)

十三割平四ツ目結

(庶流)

(庶流)

丸に隅立四ツ目結

(庶流)

(庶流)

丸に平四ツ目結

(庶流)

(庶流)

市松四ツ目結(乃木家)

(庶流)

(庶流)

■ 家紋継承の危機であった室町時代中期に遡って考察する

(室町幕府を擁護した7代目・京極高数の項を参照)

(8代目・京極高忠開創の宗仙寺の項を参照)

室町時代中期・室町幕府(足利幕府):将軍足利義持、嫡子・将軍義教まで、わが家系では京極家初代より7代目・京極高数、嫡男の8代目・京極(多賀)高忠まで遡って考察する。7代目・京極高数の概歴は、6代目・京極高詮の次男。兄は京極高光。8代目・高忠多賀豊後守の父。左衛門尉・加賀守。室町時代中期の武将、守護大名。室町幕府侍所頭人・山城守護。飛騨・出雲・隠岐守護。近江北郡の分郡守護(軍事指揮権)。御相伴衆。嘉吉元年6月24日(1441年7月12日)卒。法名道統(有統)である。

京極家宗家は、高詮のあとは嫡男の高光が継いだが生来の病弱であったため、公務に耐えられず、後小松天皇の行幸警護や応永18年(1411年)の飛騨の乱では、幕府軍の総大将として鎮圧するなど、弟の7代目・高数が兄の代役を務めることが多かった。応永20年(1413年)兄高光が病死すると嫡男・持高(持光)が宗家の家督を継いだが、若年であったため7代目・高数が後見を務め、応永28年(1421年)から応永30年(1423年)まで侍所頭人・山城守護職にも任じられた。また、持高とともに御相伴衆にも列した。永享11年(1439年)、持高が子を残さないまま早世すると、ときの将軍足利義教は持高に弟持清(中務少輔)がいたにもかかわらず、7代目・高数を京極氏の当主とした(薩戎記)。

高数はひとかどの人物であったようで、 先の将軍足利義持にも重用されたが、将軍足利義教も7代目・高数を寵遇し、高数の土岐氏から入った養子・教久にも偏諱「教」を与えている。甥の持清を差し置いて7代目・高数を京極氏の家督にするというこの任命は、もちろん7代目・高数が高光、持高の二代に渡って実質的に宗家の家政を仕切っていたことと、将軍足利義持、義教の寵を受けていたことが最大の理由であるが、「守護の任免権を将軍が握る」という足利義教の恐怖政治の特徴のひとつでもあり、のちの「将軍が大名の国替・改易を行う近世的封建制度」を先取りしたものでもある。

ところが、嘉吉元年(1441年)、赤松満祐の酒宴に招待を受けた将軍・足利義教が赤松邸において殺害(暗殺)されるという事件が起こった。いわゆる嘉吉の乱であり、将軍・義教に供奉し、管領の細川持之・畠山・山名・大内ら有力守護大名や公家らとともに相伴していた7代目・高数は、細川持之ほか諸大名が逃げる中、その場に残って孤軍奮闘したが(建内記)、京極邸に帰ったところで息絶えた(師郷記)。

(中略)この後、細川勝元と山名持豊(宗全)との対立に、将軍足利義政の跡継ぎ問題、斯波・畠山両管領家の相続争いが絡んで、諸国の守護大名が細川方の東軍と山名方の西軍に分かれて戦うことになり、戦乱は地方に拡散し、戦国時代を現出することになる。世にいう応仁の乱である。京都は荒廃し、以後幕府の権威は失墜した。

京極家宗家は、高詮のあとは嫡男の高光が継いだが生来の病弱であったため、公務に耐えられず、後小松天皇の行幸警護や応永18年(1411年)の飛騨の乱では、幕府軍の総大将として鎮圧するなど、弟の7代目・高数が兄の代役を務めることが多かった。応永20年(1413年)兄高光が病死すると嫡男・持高(持光)が宗家の家督を継いだが、若年であったため7代目・高数が後見を務め、応永28年(1421年)から応永30年(1423年)まで侍所頭人・山城守護職にも任じられた。また、持高とともに御相伴衆にも列した。永享11年(1439年)、持高が子を残さないまま早世すると、ときの将軍足利義教は持高に弟持清(中務少輔)がいたにもかかわらず、7代目・高数を京極氏の当主とした(薩戎記)。

高数はひとかどの人物であったようで、 先の将軍足利義持にも重用されたが、将軍足利義教も7代目・高数を寵遇し、高数の土岐氏から入った養子・教久にも偏諱「教」を与えている。甥の持清を差し置いて7代目・高数を京極氏の家督にするというこの任命は、もちろん7代目・高数が高光、持高の二代に渡って実質的に宗家の家政を仕切っていたことと、将軍足利義持、義教の寵を受けていたことが最大の理由であるが、「守護の任免権を将軍が握る」という足利義教の恐怖政治の特徴のひとつでもあり、のちの「将軍が大名の国替・改易を行う近世的封建制度」を先取りしたものでもある。

ところが、嘉吉元年(1441年)、赤松満祐の酒宴に招待を受けた将軍・足利義教が赤松邸において殺害(暗殺)されるという事件が起こった。いわゆる嘉吉の乱であり、将軍・義教に供奉し、管領の細川持之・畠山・山名・大内ら有力守護大名や公家らとともに相伴していた7代目・高数は、細川持之ほか諸大名が逃げる中、その場に残って孤軍奮闘したが(建内記)、京極邸に帰ったところで息絶えた(師郷記)。

(中略)この後、細川勝元と山名持豊(宗全)との対立に、将軍足利義政の跡継ぎ問題、斯波・畠山両管領家の相続争いが絡んで、諸国の守護大名が細川方の東軍と山名方の西軍に分かれて戦うことになり、戦乱は地方に拡散し、戦国時代を現出することになる。世にいう応仁の乱である。京都は荒廃し、以後幕府の権威は失墜した。

▼ 高数の死後、嫡男の8代目・京極高忠は、京極宗家の家督を父の兄(叔父)・高光の血筋(嫡流)に戻す

上述の如く、将軍足利義教に任命され京極氏の当主となっていた7代目・京極高数は、嘉吉の乱(酒宴偽装による将軍足利義教の暗殺)で孤軍奮闘死するが、嫡男の8代目・京極高忠は、父の死後、京極宗家の家督を父の兄(叔父)・高光の血筋(嫡流)に戻す。

すなわち、高光の嫡男・持高は子孫を残さず早世したため、その弟である持清に戻し、自分は、室町幕府の要人となり、最後まで父同様に室町幕府を擁護した。すなわち、侍所所司代(京都所司代)として京都の治安維持に力を発揮し、応仁の乱で荒廃した京都を建て直した。

8代目・高忠は、父・高数が祖父の京極家6代目・高詮から譲られ、応永4年(1397年)に築城し家老たちと一緒に住んだという領地:多賀庄の下之郷を本拠にしたことから「多賀」を名乗り、応仁の乱でも京極佐々木氏の中心となり、管領・細川勝元らの東軍に属した従兄でもある宗家・京極持清(勝元の叔父)に代わって、東軍の総指揮官として西軍の山名持豊(宗全)を撃破し、東軍の京都防衛に奮戦した。

2度にわたる室町幕府京都所司代をつとめ、室町時代の役人としては珍しく公平無私な政治を行い、名所司代の美名を残した。

すなわち、高光の嫡男・持高は子孫を残さず早世したため、その弟である持清に戻し、自分は、室町幕府の要人となり、最後まで父同様に室町幕府を擁護した。すなわち、侍所所司代(京都所司代)として京都の治安維持に力を発揮し、応仁の乱で荒廃した京都を建て直した。

8代目・高忠は、父・高数が祖父の京極家6代目・高詮から譲られ、応永4年(1397年)に築城し家老たちと一緒に住んだという領地:多賀庄の下之郷を本拠にしたことから「多賀」を名乗り、応仁の乱でも京極佐々木氏の中心となり、管領・細川勝元らの東軍に属した従兄でもある宗家・京極持清(勝元の叔父)に代わって、東軍の総指揮官として西軍の山名持豊(宗全)を撃破し、東軍の京都防衛に奮戦した。

2度にわたる室町幕府京都所司代をつとめ、室町時代の役人としては珍しく公平無私な政治を行い、名所司代の美名を残した。

▼ 参照:家紋継承の岐路となった応仁の乱に併発の「京極騒乱」の背景

応仁の乱の渦中、京極高忠より家督を戻され、宗家・京極持清は近江守護職、高忠は守護代となっていたが、文明元年(1489年)に持清の嫡子・勝秀が死去し、翌年文明2年(1490年)に持清が死去したことから、家督を巡って京極氏に内訌が起こり始め、京極家の家督相続も騒乱(応仁の乱)に巻き込まれることになった。

すなわち、家督を巡り、勝秀の嫡子・孫童子丸派と勝秀の庶子(妾の子)・乙童子丸派との間で争いが起こった。いわゆる「京極騒乱」である。

文明2年(1490年)、近江の守護代・高忠は、京極家の家宰として、勝秀の嫡子・孫童子丸を家督とし、後見の持清の3男・京極政経(政高)を庇護するが、高忠の権勢を嫌う飛騨守護代の多賀出雲守・清直・宗直父子らが庶子(妾の子)・乙童子丸(高清)を立て、後見の持清の次男・京極政光や六角高頼らと共に対抗し、叔父同士、兄弟同士だけでなく、家臣団も二派に分かれての抗争が始まった。

ところが、文明3年(1471年)には家督に付けた孫童子丸が夭折したため、新たな跡目争いが起こる。高忠は後見の政経(政高)を庇護し、高清らの連合勢力に反撃して文明4年9月までに、湖東・湖北の実権を掌握した。その後も、一進一退の攻防は応仁の乱終了後も続いたが、文明13年(1481年)、幕府の仲介で両者は一旦和睦した。しかし、この家督争いは子の代においても続き、結局、和睦偽装の卑劣な暗殺による収束まで35年間を要した。

その間、京極家の後ろ盾であった高忠は室町幕府の要人として2度にわたる京都侍所所司代を務め、荒れすさんだ京都の治安維持ならびに市中の再建に尽力したが、京極騒乱の収束を見届けぬまま、文明18年(1486年)に世を去った。

延徳2年(1490年)、政経は幕府から当主(京極氏惣領職)と認められ、併せて高清退治を命じられる。政経は、退任後、出雲の守護代・尼子経久の地へ下向するが、嫡男・材宗は近江に残り、抗戦を継続した。

明応8年(1499年)、追放されていた高清は京極氏重臣・上坂家信の助力により江北へ帰還が叶う。2度にわたる材宗の襲撃を退けるが、劣勢であった高清は、永生2年(1505年)、従兄弟・材宗と偽の同盟を結び、和睦とみせかけて宗家の嫡男・材宗を暗殺する。これで、35年間続いた家督争いは収束する。京極家の後ろ盾であった高忠は、すでに文明18年(1486年)に世を去っており、結局、京極の宗家は勝秀の嫡子の系ではなく、和睦偽装茶会の卑劣な暗殺により家督相続した庶子(妾の子)である高清の系となり、京極女系の豊臣秀吉への取り込みもあり、高吉(丸亀藩主)、高次(松江藩主)へと江戸時代に続くことになる。

すなわち、家督を巡り、勝秀の嫡子・孫童子丸派と勝秀の庶子(妾の子)・乙童子丸派との間で争いが起こった。いわゆる「京極騒乱」である。

文明2年(1490年)、近江の守護代・高忠は、京極家の家宰として、勝秀の嫡子・孫童子丸を家督とし、後見の持清の3男・京極政経(政高)を庇護するが、高忠の権勢を嫌う飛騨守護代の多賀出雲守・清直・宗直父子らが庶子(妾の子)・乙童子丸(高清)を立て、後見の持清の次男・京極政光や六角高頼らと共に対抗し、叔父同士、兄弟同士だけでなく、家臣団も二派に分かれての抗争が始まった。

ところが、文明3年(1471年)には家督に付けた孫童子丸が夭折したため、新たな跡目争いが起こる。高忠は後見の政経(政高)を庇護し、高清らの連合勢力に反撃して文明4年9月までに、湖東・湖北の実権を掌握した。その後も、一進一退の攻防は応仁の乱終了後も続いたが、文明13年(1481年)、幕府の仲介で両者は一旦和睦した。しかし、この家督争いは子の代においても続き、結局、和睦偽装の卑劣な暗殺による収束まで35年間を要した。

その間、京極家の後ろ盾であった高忠は室町幕府の要人として2度にわたる京都侍所所司代を務め、荒れすさんだ京都の治安維持ならびに市中の再建に尽力したが、京極騒乱の収束を見届けぬまま、文明18年(1486年)に世を去った。

延徳2年(1490年)、政経は幕府から当主(京極氏惣領職)と認められ、併せて高清退治を命じられる。政経は、退任後、出雲の守護代・尼子経久の地へ下向するが、嫡男・材宗は近江に残り、抗戦を継続した。

明応8年(1499年)、追放されていた高清は京極氏重臣・上坂家信の助力により江北へ帰還が叶う。2度にわたる材宗の襲撃を退けるが、劣勢であった高清は、永生2年(1505年)、従兄弟・材宗と偽の同盟を結び、和睦とみせかけて宗家の嫡男・材宗を暗殺する。これで、35年間続いた家督争いは収束する。京極家の後ろ盾であった高忠は、すでに文明18年(1486年)に世を去っており、結局、京極の宗家は勝秀の嫡子の系ではなく、和睦偽装茶会の卑劣な暗殺により家督相続した庶子(妾の子)である高清の系となり、京極女系の豊臣秀吉への取り込みもあり、高吉(丸亀藩主)、高次(松江藩主)へと江戸時代に続くことになる。

▼ 参照:京極家系の危機を救った家臣・浅井長政家系の「女性たちの力」

応仁元年の足利将軍家の家督相続から生じた「応仁の乱」がそのまま京極家中を巻き込み、近江国における京極家の家督相続の争い「京極騒乱」へと発展し、当主擁立を利用してのし上がろうと、それぞれの思惑をもつ周辺の守護代や国人(地侍)が2派に分かれて35年間争いを続けた。浅井長政も一介の小国人(地侍)の一人であり、戦国時代前期までは京極の配下(家臣)であったが、下剋上頻発の戦国時代後期には京極家の跡継ぎ争い(京極騒乱)に加担、便乗して北近江において一過性に勢力をのばした。

結局、京極の宗家は勝秀の嫡子の系ではなく、和睦偽装茶会の卑劣な暗殺により家督相続した庶子(妾の子)である高清の系となり、高吉、高次へと続くが、高次が織田信長の死後、明智光秀に属したことで豊臣秀吉の逆鱗に触れ、お家断絶の憂き目(没落の危機)に遇う。しかし、高次の姉・竜子および高次の正室・初の姉・淀が秀吉の側室となり、正室・初の妹・江が2代将軍・徳川秀忠の正室となり、さらに3姉妹の母が信長の妹・お市の方であるなど、戦国時代前期までの京極の家臣・浅井長政家系の「女性たちの助力」(縁故)によりその難を逃れ、秀吉政権下では近江大津城6万石の大名に、徳川家康政権下では小浜藩主となるなど、安土桃山時代から江戸時代初頭へと家系を繋ぐことが出来たのである。

詳しく言えば、その「女性たちの助力」(縁故)とは、浅井長政の姉:於慶は京極高吉の後室(京極マリア)であり、京極高次(江戸時代・松江藩主)、京極高知(江戸時代・丸亀藩主)、竜子の母である。また、浅井長政の妻は織田信長の妹:お市の方であり、その3人の娘の内、三女は第2代将軍徳川秀忠の正室・崇源院(お江)であり、一番年上の姉:淀君(茶々)は豊臣秀吉の側室であり、二番目の姉:初は京極高次の正室である。また、当代随一の美人と謳われた高次の姉:竜子ははじめ武田元明の正室であったが、のち豊臣秀吉に恋慕され側室となる。そして、将軍徳川秀忠とお江との娘(四女:初姫)は京極高次と初の長男(初に子なく、側室の子):松江藩主:京極忠高の正室である。また、2度目の結婚である羽柴(豊臣)秀勝とお江との子が完子(末裔に、昭和天皇の母・貞明皇后:九条節子)である。

ちなみに、お江の娘:和子は後水尾天皇に嫁ぎ、和子の娘は後に明正天皇となり、お江はミカドの祖母となる。そして、上述の如く、昭和天皇の母親の貞明皇后は、2度目の結婚である羽柴(豊臣)秀勝とお江との子:完子の末裔:九条節子である。したがって、現在の皇室は、貞明皇后を通して織田氏、浅井氏、豊臣氏、徳川氏の血を受け継いでいることになる。すなわち、お江は第3代将軍・徳川家光の母、第109代明正天皇の外祖母、第124代昭和天皇以降の皇室の先祖でもある。

結局、京極の宗家は勝秀の嫡子の系ではなく、和睦偽装茶会の卑劣な暗殺により家督相続した庶子(妾の子)である高清の系となり、高吉、高次へと続くが、高次が織田信長の死後、明智光秀に属したことで豊臣秀吉の逆鱗に触れ、お家断絶の憂き目(没落の危機)に遇う。しかし、高次の姉・竜子および高次の正室・初の姉・淀が秀吉の側室となり、正室・初の妹・江が2代将軍・徳川秀忠の正室となり、さらに3姉妹の母が信長の妹・お市の方であるなど、戦国時代前期までの京極の家臣・浅井長政家系の「女性たちの助力」(縁故)によりその難を逃れ、秀吉政権下では近江大津城6万石の大名に、徳川家康政権下では小浜藩主となるなど、安土桃山時代から江戸時代初頭へと家系を繋ぐことが出来たのである。

詳しく言えば、その「女性たちの助力」(縁故)とは、浅井長政の姉:於慶は京極高吉の後室(京極マリア)であり、京極高次(江戸時代・松江藩主)、京極高知(江戸時代・丸亀藩主)、竜子の母である。また、浅井長政の妻は織田信長の妹:お市の方であり、その3人の娘の内、三女は第2代将軍徳川秀忠の正室・崇源院(お江)であり、一番年上の姉:淀君(茶々)は豊臣秀吉の側室であり、二番目の姉:初は京極高次の正室である。また、当代随一の美人と謳われた高次の姉:竜子ははじめ武田元明の正室であったが、のち豊臣秀吉に恋慕され側室となる。そして、将軍徳川秀忠とお江との娘(四女:初姫)は京極高次と初の長男(初に子なく、側室の子):松江藩主:京極忠高の正室である。また、2度目の結婚である羽柴(豊臣)秀勝とお江との子が完子(末裔に、昭和天皇の母・貞明皇后:九条節子)である。

ちなみに、お江の娘:和子は後水尾天皇に嫁ぎ、和子の娘は後に明正天皇となり、お江はミカドの祖母となる。そして、上述の如く、昭和天皇の母親の貞明皇后は、2度目の結婚である羽柴(豊臣)秀勝とお江との子:完子の末裔:九条節子である。したがって、現在の皇室は、貞明皇后を通して織田氏、浅井氏、豊臣氏、徳川氏の血を受け継いでいることになる。すなわち、お江は第3代将軍・徳川家光の母、第109代明正天皇の外祖母、第124代昭和天皇以降の皇室の先祖でもある。