室町幕府を擁護し足利将軍より寵遇された7代目・京極高数

義満、義持、義教の3代に渡り、室町幕府を擁護し将軍家より寵遇された京極高数

7th generation: Kyogoku Takakazu who defended the Muromachi Shogunate and was favored by the Shogun family,

over three generations of Ashikaga Shogun Yoshimitsu,

Yoshimochi, and Yoshinori

over three generations of Ashikaga Shogun Yoshimitsu,

Yoshimochi, and Yoshinori

足利将軍・義満、義持、義教の3代に渡って、室町幕府を擁護し、将軍家より寵遇された7代目・京極高数

講演出張の帰途、7代目・京極高数の宝篋印塔がある佐々木京極家累代の墓所:清瀧寺京極家墓所(滋賀・米原)を訪ねる。 2014年11月14日

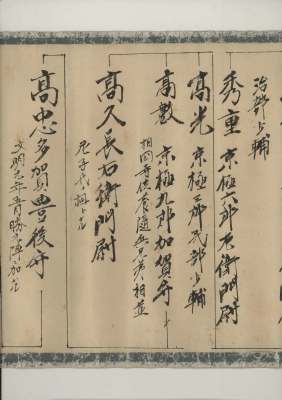

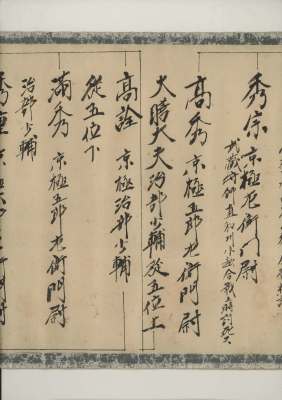

■ 京極家7代目・京極高数加賀守

▼ 高数京極九郎加賀守

わが家系では京極家初代より7代目。6代目・京極高詮の次男。兄は京極高光。高忠多賀豊後守の父。左衛門尉・加賀守。室町時代中期の武将、守護大名。室町幕府侍所頭人・山城守護。飛騨・出雲・隠岐守護。近江北郡の分郡守護(軍事指揮権)。御相伴衆。嘉吉元年6月24日(1441年7月12日)卒。法名道統(有統)。

京極家宗家は、高詮のあとは嫡男の高光が継いだが生来の病弱であったため、公務に耐えられず、後小松天皇の行幸警護や応永18年(1411年)の飛騨の乱では、幕府軍の総大将として鎮圧するなど、弟の高数が兄の代役を務めることが多かった。そして、兄高光は応永20年(1413)、39才の若さで病死する。

兄高光には嫡男・持高(持光)12歳、次男・持清6歳の2人の息子と娘(のちの細川持之室:勝元の母)がおり、嫡男・持高(持光)が宗家の家督を継ぐが、若年であったため、わが家系7代目の高数が後見を務め、応永28年(1421)から応永30年(1423)まで侍所頭人・山城守護職にも任じられた。また、持高とともに御相伴衆にも列した。しかし、永享11年(1439)、嫡男・持高も子を残さないまま38歳で早世したため、ときの6代将軍・足利義教は次男・持清(中務少輔)がいたにもかかわらず、わが家系7代目の高数を京極氏の当主とした。(薩戎記)。

高数はひとかどの人物であったようで、 先の将軍足利義持にも重用されたが、将軍義教も高数を寵遇し、高数の養子・教久にも偏諱「教」を与えている。甥の持清を差し置いて高数を京極氏の家督にするというこの任命は、もちろん高数が京極家の高光、持高、持清の3代に渡って実質的に宗家の家政を仕切っていたことも然ることながら、将軍・足利義満、義持、義教の3代に渡って、将軍家より寵を受けて(重用され寵遇されて)いたことが最大の理由である。ところが、このことが「守護の任免権を将軍が握る」という足利義教の恐怖政治の特徴のひとつであると言われる所以ともなり、のちの「将軍が大名の国替・改易を行う近世的封建制度」を先取りしたものでもある。

ところが、嘉吉元年(1441)、赤松満祐の酒宴に招待を受けた将軍足利義教が赤松邸において殺害されるという事件が起こった。いわゆる嘉吉の乱であり、義教に供奉し、管領の細川持之・畠山・山名・大内ら有力守護大名や公家らとともに相伴していた高数は、細川持之ほか諸大名が逃げる中、その場に残って孤軍奮闘したが(建内記)、京極邸に帰ったところで息絶えた(師郷記)。

注: この後、赤松満祐の討伐に功を挙げた侍所頭人山名持豊(出家して宗全)が、赤松氏の分国播磨・備前・美作の守護領を給付されて幕府内で実力をもつ契機となるが、これが後の応仁元年(1467年)から起こる細川勝元派の畠山政長と山名宗全派の畠山義就との畠山氏の当主を巡る争いに端を発して、細川氏と山名氏とが11年間にわたって争う応仁の乱への導線ともなる。すなわち、細川勝元と山名持豊(宗全)との対立に、将軍足利義政の跡継ぎ問題、斯波・畠山両管領家の相続争いが絡んで、諸国の守護大名が細川方の東軍と山名方の西軍に分かれて戦うことになり、戦乱は地方に拡散し、戦国時代を現出することになる。京都は荒廃し、以後幕府の権威は失墜した。

この応仁の乱では、京極高数の嫡男で室町幕府の要人となり、京都所司代をつとめた先祖の8代目・京極高忠多賀豊後守が管領・細川勝元らの東軍に属した従兄でもある宗家・京極持清(勝元の叔父)に代わって、京極佐々木氏の中心となり、東軍の総指揮官として西軍の山名持豊(宗全)を撃破し、東軍の京都防衛に奮戦した。

京極家宗家は、高詮のあとは嫡男の高光が継いだが生来の病弱であったため、公務に耐えられず、後小松天皇の行幸警護や応永18年(1411年)の飛騨の乱では、幕府軍の総大将として鎮圧するなど、弟の高数が兄の代役を務めることが多かった。そして、兄高光は応永20年(1413)、39才の若さで病死する。

兄高光には嫡男・持高(持光)12歳、次男・持清6歳の2人の息子と娘(のちの細川持之室:勝元の母)がおり、嫡男・持高(持光)が宗家の家督を継ぐが、若年であったため、わが家系7代目の高数が後見を務め、応永28年(1421)から応永30年(1423)まで侍所頭人・山城守護職にも任じられた。また、持高とともに御相伴衆にも列した。しかし、永享11年(1439)、嫡男・持高も子を残さないまま38歳で早世したため、ときの6代将軍・足利義教は次男・持清(中務少輔)がいたにもかかわらず、わが家系7代目の高数を京極氏の当主とした。(薩戎記)。

高数はひとかどの人物であったようで、 先の将軍足利義持にも重用されたが、将軍義教も高数を寵遇し、高数の養子・教久にも偏諱「教」を与えている。甥の持清を差し置いて高数を京極氏の家督にするというこの任命は、もちろん高数が京極家の高光、持高、持清の3代に渡って実質的に宗家の家政を仕切っていたことも然ることながら、将軍・足利義満、義持、義教の3代に渡って、将軍家より寵を受けて(重用され寵遇されて)いたことが最大の理由である。ところが、このことが「守護の任免権を将軍が握る」という足利義教の恐怖政治の特徴のひとつであると言われる所以ともなり、のちの「将軍が大名の国替・改易を行う近世的封建制度」を先取りしたものでもある。

ところが、嘉吉元年(1441)、赤松満祐の酒宴に招待を受けた将軍足利義教が赤松邸において殺害されるという事件が起こった。いわゆる嘉吉の乱であり、義教に供奉し、管領の細川持之・畠山・山名・大内ら有力守護大名や公家らとともに相伴していた高数は、細川持之ほか諸大名が逃げる中、その場に残って孤軍奮闘したが(建内記)、京極邸に帰ったところで息絶えた(師郷記)。

注: この後、赤松満祐の討伐に功を挙げた侍所頭人山名持豊(出家して宗全)が、赤松氏の分国播磨・備前・美作の守護領を給付されて幕府内で実力をもつ契機となるが、これが後の応仁元年(1467年)から起こる細川勝元派の畠山政長と山名宗全派の畠山義就との畠山氏の当主を巡る争いに端を発して、細川氏と山名氏とが11年間にわたって争う応仁の乱への導線ともなる。すなわち、細川勝元と山名持豊(宗全)との対立に、将軍足利義政の跡継ぎ問題、斯波・畠山両管領家の相続争いが絡んで、諸国の守護大名が細川方の東軍と山名方の西軍に分かれて戦うことになり、戦乱は地方に拡散し、戦国時代を現出することになる。京都は荒廃し、以後幕府の権威は失墜した。

この応仁の乱では、京極高数の嫡男で室町幕府の要人となり、京都所司代をつとめた先祖の8代目・京極高忠多賀豊後守が管領・細川勝元らの東軍に属した従兄でもある宗家・京極持清(勝元の叔父)に代わって、京極佐々木氏の中心となり、東軍の総指揮官として西軍の山名持豊(宗全)を撃破し、東軍の京都防衛に奮戦した。

■ 高数の死後、京極宗家の家督を兄・高光の血筋:持高の弟・持清に戻す

高数には嫡男・高忠や土岐氏から入った養子・教久がいたが、高数の死後、わが家系8代目・嫡男の高忠は、京極宗家の家督を兄・高光の血筋:持高の弟である持清に戻し、自らは室町幕府の要人となり、侍所所司代として京都の治安維持に力を発揮した。嫡男・高忠は、父・高数が祖父の京極家6代目・高詮から譲られ、応永4年(1397年)に築城し家老たちと一緒に住んだという領地:多賀庄の下之郷を本拠にしたことから「多賀」を名乗り、応仁の乱でも京極佐々木氏の中心となり、管領・細川勝元らの東軍に属した従兄でもある宗家・京極持清(勝元の叔父)に代わって、東軍の総指揮官として西軍の山名持豊(宗全)を撃破し、東軍の京都防衛に奮戦した。2度にわたる室町幕府京都所司代をつとめ、室町時代の役人としては珍しく公平無私な政治を行い、名所司代の美名を残した。

また、高数の養子・教久(将軍・足利義教より偏諱「教」を賜う)は別に家を立て以降の宗家を支えた。この家は室町幕府に於いても、京極別家(国持に准ずる外様衆)として重んじられ将軍家から新たに所領も拝領し、次代京極政数(名は政宗とも、将軍足利義政より偏諱「政」を賜う)以降も続いた。幕府内で活躍したほか京極氏の主たる領国である出雲においても、鞍智氏とともに宗家の代理として活躍した。

また、高数の養子・教久(将軍・足利義教より偏諱「教」を賜う)は別に家を立て以降の宗家を支えた。この家は室町幕府に於いても、京極別家(国持に准ずる外様衆)として重んじられ将軍家から新たに所領も拝領し、次代京極政数(名は政宗とも、将軍足利義政より偏諱「政」を賜う)以降も続いた。幕府内で活躍したほか京極氏の主たる領国である出雲においても、鞍智氏とともに宗家の代理として活躍した。

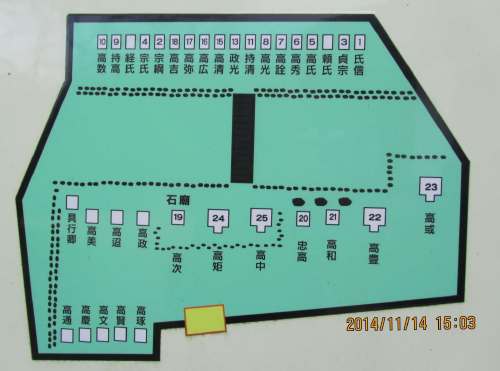

■ 京極家7代目・高数の墓所(清瀧寺京極家墓所・滋賀米原)

清龍寺京極家墓所・本堂前にて

道誉の桜 (4代目・京極高氏・佐々木道誉)

| エゾヒガンザクラの一種で糸ざくらともいう。二代目の桜で、樹齢約300年、樹高約20m、胸高周り2.3m。この桜の木は道誉が植えたということから「道誉桜」と呼ばれている。昭和52年には3代目を植えている(市指定天然記念物)。 |

1672年(寛文12)、讃岐丸亀藩主・京極高豊が建立した朱塗りの三重塔

左より 高数(7代目)、経氏、持高、宗氏(3代目)、宗綱、高吉、高弥、高広、高清 ・・・

右より 氏信(初代)、貞宗、頼氏、高氏(4代目)、高秀(5代目)、高詮(6代目)、高光、持清、政光 ・・・

京極家初代・氏信の宝篋印塔

京極家3代目・宗氏の宝篋印塔

京極家4代目・高氏の宝篋印塔

京極家5代目・高秀の宝篋印塔

京極家6代目・高詮の宝篋印塔

京極家7代目・高数の宝篋印塔

わが家系における京極家7代目・高数の宝篋印塔

清瀧寺庭園

本堂に座して、ご住職夫妻と面談いただきながら眺める山裾を利用した室町時代の紅葉なる庭園はまた格別の絶景である。